| Mecanismos de daño inmunológico | Lámina 33 |

||||

A principios del siglo

XX, se había apreciado la importancia de los anticuerpos

en las respuestas inmunes protectoras, habiéndose

descrito sus propiedades de opsonina, aglutinina, precipitina,

etc. Se había comprobado también, que una

segunda exposición al antígeno en un animal

previamente inmunizado con él, se traducía

en una respuesta de anticuerpos más vigorosa. Gradualmente

se llegó al convencimiento que estos anticuerpos

podían eventualmente producir efectos deletéreos

al organismo, al participar en reacciones conocidas hoy

como Hipersensibilidad. En 1902, Richet y Portier hablaron

de "anafilaxis" para referirse a un frecuente

estado de shock inducido en perros que habían sido

inmunizados con pequeñas dosis de antígeno

de toxina de tentáculos de Actinaria.

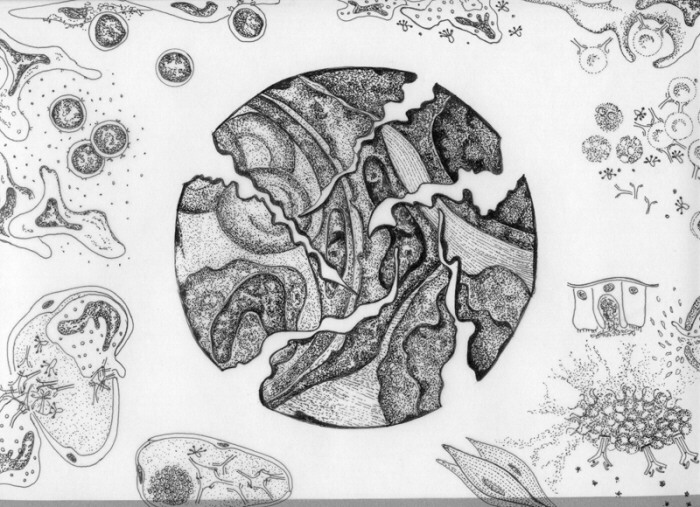

Posteriormente se inició el estudio de una serie de condiciones que afectan al hombre en las que el Sistema Inmune participa produciendo daño tisular (figura central). Se describió la hipersensibilidad inmediata y retardada, de acuerdo al tiempo que transcurre entre la aplicación del antígeno y la aparición de las manifestaciones clínicas. Utilizando animales experimentales se llegó al convencimiento de que la hipersensibilidad inmediata está mediada por anticuerpos y que puede ser transferida de un animal sensibilizado a uno normal mediante el traspaso de suero. En cambio, en la hipersensibilidad retardada, participan células linfoides y sólo puede ser transferida a un animal sano al inyectar linfocitos de un animal sensibilizado. En 1963, Gell y Coombs publicaron una clasificación de las reacciones alérgicas "responsables de hipersensibilidad clinica y enfermedad" basada en los mecanismos involucrados en el daño tisular observado. Enfatizaron en la necesidad de demostrar la participación directa de la respuesta inmune en el daño para calificar una entidad clínica como Hipersensibilidad o Alergia. Estos autores utilizaron el término alergia para referirse a un estado específicamente alterado de un huésped, a raíz de la exposición a un alergeno. Describieron cuatro vías o tipos principales de reacciones " por las cuales el individuo o animal sensibilizado por una experiencia previa con el antígeno, puede reaccionar y, si la reacción es suficientemente intensa, sufrir daño como resultado del estado alérgico ". Los cuatro mecanismos básicos de daño inmunológico descritos por estos autores son: tipo I o anafiláctico-reagínico, tipo II o citotóxico, tipo III o por complejos inmunes y tipo IV o celular. Posteriormente se vió que estos mecanismos de daño, especialmente los tres últimos operan en el daño tisular observado en enfermedades autoinmunitarias. El mecanismo de daño tipo I está mediado por IgE y células cebadas y es consecuencia de la exposición a antígenos comunmente llamados alergenos. Las células cebadas liberan mediadores químicos que alteran la microcirculación y producen fenómenos inflamatorios (1). En el mecanismo tipo II participan como elementos responsables

del daño, la IgG y la IgM las que, al activar El mecanismo de daño tipo III involucra necesariamente al sistema complemento, el cual es activado in situ por complejos antígeno- anticuerpo en el interior de pequeños vasos, produciendo en ellos inflamaciones exudativas (vasculitis) (3). En el mecanismo de daño tipo IV, el antígeno

está unido o forma parte de membranas celulares,

determinando una respuesta citolítica por parte de

linfocitos T CD8+ o bien inflamación productiva a

raíz de la liberación de linfoquinas por los

linfocitos TCD4+ (4).

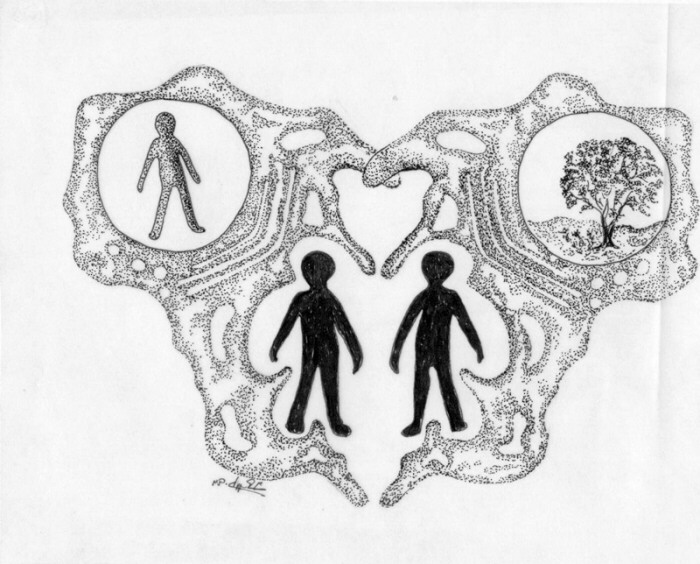

Al observar la sintomatología y evolución clínica de diversos pacientes afectados por hipersensibilidad o autoinmunidad y al averiguar a través de diversos métodos cuál es la patogenia de su enfermedad, se puede dilucidar el mecanismo inmunológico responsable. En términos de frecuencia, la mayoría de los casos de hipersensibilidad son consecuencia de los mecanismos de daño tipos I y IV mientras que en autoinmunidad participan fundamentalmente los mecanismos de daño tipos II y III. Sin embargo, en muchas ocaciones ocurre que la patogenia responsable del daño no corresponde estrictamente a uno de los mecanismos de daño descritos por Gell y Coombs, sino a una combinación de ellos. Por otra parte, a medida que se avanza en el conocimiento de la inmunología, se ha postulado la participación de elementos que no fueron conocidos en la época en la que estos autores plantearon su clasificación. No obstante, el análisis de los mecanismos de daño inmunológico de acuerdo a la clasificación de estos autores, es de gran valor didáctico. En la hipersensibilidad, la respuesta inmune produce fenómenos inflamatorios u otras manifestaciones mórbidas a raíz de la exposición del individuo afectado a antígenos exógenos. El término hipersensibilidad ha sido históricamente utilizado como sinónimo de respuesta inmune exagerada frente a antígenos que en condiciones normales deberían producir una respuesta protectora adecuada. Sin embargo, esta definición merece reparos, ya que en hipersensibilidad, no siempre existe una respuesta anómala en cuanto a intensidad. Así, en la hipersensibilidad mediada por mecanismos de daño inmunológico tipos II, III y IV las características cualitativas y cuantitativas de la respuesta suelen ser normales, sin embargo hay daño a estructuras propias. Diversas circunstancias, ligadas a la presentación del antígeno, a su naturaleza química y a la secuencia de eventos que ocurre durante la respuesta, conducen a que se produzca un daño tisular cuando el sistema inmune intenta eliminar al antígeno. De manera que en estos casos, parece necesario considerar el papel que juega el azar en este tipo de reacciones. Una excepción a esto es la hipersensibilidad mediada por un mecanismo de daño tipo I, en la cual existe generalmente una síntesis exagerada de inmunoglobulina E ante la presencia de antígenos generalmente inocuos para la gran mayoría de los individuos. En la autoinmunidad, el sistema inmune pierde su estado de tolerancia a antígenos propios y elabora respuestas efectoras frente a ellos las que pueden cumplir un papel fisiológico o bien producir daño tisular. |

|||||